von Françoise Toulemonde Originaltitel: »Camelina sativa: l’or végétal du Bronze et du Fer«, erschienen in der Zeitschrift »Anthropobotanica 2010 1.1«, Herausgegeben vom »Muséum national d’Histoire naturelle«, Paris. Mit freundlicher Erlaubnis der Autorin übersetzt.

Abstract

Der Leindotter ist eine ölhaltige Pflanzenart, die zu der Familie der Kreuzblütengewächse gehört und die lange Zeit für die Produktion von Speise- oder Lampenöl genutzt wurde. Nachdem er gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Westeuropa aus der Mode gekommen war, erfährt der Leindotter heute eine Wiederentdeckung dank der Entwicklung der biologischen Landwirtschaft, der Begeisterung für Omega-3-Fettsäuren und der zunehmenden Bedeutung von Biokraftstoffen. Dennoch hält sich die Begeisterung für den Leindotter noch sehr in Grenzen. Seine wahre Glanzzeit hatte dieses kleine goldene Samenkorn weitaus früher in unserer Geschichte, nämlich gegen Ende der Bronzezeit und während der Eisenzeit, wo sie sich die Nachweise mehren. In Nordfrankreich wiesen die bisher vorliegenden Daten auf eine Kultivierung des Leindotters in der Übergangszeit zwischen den zwei Eisenzeiten [Hallstatt und Latène] hin. Die Zusammentragung von neuen und unveröffentlichten Daten scheint die Hypothese einer früheren Kultivierung zu bestätigen, zumindest ab dem Übergang Bronze- /Hallstattzeit.

Die Bestimmung der Taxonomie (Taxomanie: Ordnung oder Klassifikationsschema) und des tatsächlichen Anbaus des Leindotters durch die Karpologie (Karpologie: Betrachtung der Frucht im Zustand der Samenreife) ist nicht immer einfach und beruht auf mehreren Arbeitsschritten, die im vorliegenden Paper detailliert erläutert werden. Die bedeutenden Eigenschaften der Pflanze, die dazu geführt haben, dass sie zur Hauptölpflanze wurde, werden hier ebenfalls betrachtet.

Einleitung

Die Ölpflanzen bilden nach den Getreidepflanzen und den Hülsenfrüchten die dritte Gruppe der während der Frühgeschichte angebauten Kulturpflanzen. Hierbei handelt es sich um Pflanzen, die nur sehr schwache karpologische Spuren in trockenem Milieu hinterlassen, weil ihre ölhaltigen Samen gern verbrennen anstatt sich in Kohlenstoff umzuwandeln. Dieser Mangel an karpologischen Spuren täuscht über ihre wirkliche Bedeutung hinweg und ist auch der Grund dafür, warum ihnen bisher nur wenige Studien gewidmet wurden. Wenn über Flachs und Mohn indessen vergleichsweise viel bekannt ist, führt der Leindotter noch eher ein Schattendasein. Dennoch ist er die für die Spätbronzezeit bis zum Ende der Latènezeit (etwa 450 v.u.Z. bis zu Christi Geburt) am meisten nachgewiesene, ölhaltige Kulturpflanze Nordfrankreichs.

Die Pflanze heute…

Der Leindotter gehört wie der Gemüsekohl und die Senfe zur Familie der Kreuzblütengewächse, zu der zahlreiche Ölpflanzen gehören: der Raps, ein alter Hybrid, aber auch die schwarzen und weiße Senfe, die Rübe oder Ölrübsen…

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war sein Anbau in Europa weit verbreitet, in Mittel- und Osteuropa sogar bis Mitte des 20. Jahrhunderts. In Frankreich fand man Leindotter vor allem im Norden des Landes. Obwohl aus ihm auch Speiseöl gewonnen werden kann, diente das Öl des Leindotters vor allem als Lampenöl im Haushalt, als Öl für den industriellen Gebrauch und für die Produktion von Seife, Farbe oder Lack (Jouven 1942). Die Aufhebung der Importsperre für andere ausländische Ölpflanzen 1862 und die Entwicklung neuer Brennstoffe und Energieträger wie Gas, Petroleum und Elektrizität haben die Nutzung des Leindotters und vieler anderer "einheimischer" Ölpflanzen (Raps, Schlafmohn, Ölrübsen…) gegen Ende 19.Jahrhunderts verdrängt. Die Anbaufläche von Leindotter ist von 5707 Hektar zu seiner Glanzzeit 1862 auf 1006 Hektar im Jahr 1889 zurückgegangen. Im Jahr 1900 war der Leindotter im französischen Staatsgebiet praktisch verschwunden (Martin 1947).

Heute erfährt er eine gewisse Wiederentdeckung, da er reich an alpha-Linolensäure (Omega-3-Fettsäuren) ist und auch die Biobrennstoffindustrie sich für den Leindotter interessiert. In der biologischen Landwirtschaft wird der Leindotter ausschließlich zur Produktion von Speiseöl angebaut. Für industrielle Zwecke wird dieses Öl derzeit als Teilersatz für Kerosin zum Antrieb von Flügen nationaler Fluggesellschaften getestet.1

Dennoch ist diese neue Beliebtheit des Leindotters noch nicht sehr groß. Die wahre Glanzzeit dieses kleinen goldenen Samenkorns liegt viel weiter zurück in unserer Geschichte, nämlich am Ende der Bronzezeit und in der Eisenzeit, wo sich die karpologischen Nachweise mehren.

… und in der Vergangenheit

Camelina sativa ist die Kulturpflanze einer Gattung, dessen Zentrum ihrer Vielfalt sich in der iranisch-anatolischen Region befindet (Mirek 1981). Die wilde Urform [/Wildpflanze] von der der Leindotter abstammt (Camelina microcarpa), findet man heute weit verbreitet in ganz Eurasien – wahrscheinlich als Resultat einer von Menschenhand unbeabsichtigten Einführung ab dem Neolithikum.

Camelina sativa folgt der gleichen Verbreitung und man kennt bis dato die Ursprungsstätte(n) ihrer Domestizierung noch nicht. Die Wildpflanze wurde ab dem Anfang des 6. Jahrtausends v. Chr. in Armenien, ihrem Herkunftsort, angebaut: die in den jungsteinzeitlichen Ausgrabungsstätten von Aratashen und Aknashen im Stampflehmbau in großer Menge gefundenen Schötchen-Abdrücke der Camelina microcarpa zeugen von der Nutzung dieser Überbleibsel als Fettlöser und deuten darauf hin, dass die Ernte oder der Anbau der Pflanze zur Nutzung seiner ölhaltigen Samen diente (Hovsepyan & Willcox 2008). Für die darauffolgende Zeit (5. bis 3. Jahrtausend) wird von vereinzelten Funden archäologischer Überreste der Gattung Camelina berichtet, und zwar in einem Gebiet das vom Nordwesten der Türkei (Miller 1991) bis nach Westfrankreich reicht (Bouby 1998). Von Osten bis in den Westen wird von [gefundenen] Samen oder Schötchen-Abdrücken berichtet, und zwar in Griechenland (Kroll 1991), in Rumänien (Wasylikowa et al.1991), in Ungarn und in Deutschland (Knörzer 1978; Schultze-Motel 1979), in Skandinavien (Robinson 2007) sowie auch in der Schweiz (Jacomet et al. 1991). Dennoch häufen sich die Funde erst ab dem 2. Jahrtausend und ab dem Ende der Bronzezeit und weisen dann auch höhere Konzentrationen [an Samen] auf. Hieraus konnte geschlossen werden, dass der Leindotter wahrscheinlich zumindest ab dieser Zeit im Nahen Osten und im südöstlichen, östlichen und Mittel-Europa kultiviert wurde (Bouby 1998; Zohary & Hopf 2000). Dort breitet er sich dann während der Eisenzeit aus.

Weiter im Westen findet man ab der Spätbronzezeit eine große Anzahl von Samen oder Schötchen des Leindotters in bestimmten feuchten Gebieten, wie in der Nähe Schweizer oder französischer Alpenseen (Jacquat 1989; Bouby & Billaud 2001) oder ab der Hallstattzeit entlang der Nordsee in den Niederlanden (Bakels1991; Brinkkemper 1993). Diese Überbleibsel zeugen zweifelsohne vom Anbau der Pflanze in diesen Regionen.

In Frankreich (außerhalb der Alpen) zeigte die letzte Synthese über den Nachweis des Leindotters einen weit verbreiteten Anbau zumindest ab dem Ende der Hallstattzeit (Zech-Matterne et al. 2009). Aus Mangel an monotypischen Konzentrationen von Makroresten, stützt sich der Nachweis dieses Anbaus auf den sich wiederholenden Nachweis von Leindottersamen während dieser Zeit, vor allem im Nordosten des Landes.

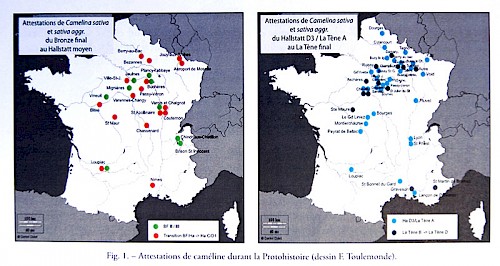

Die Zusammenstellung von ganz neuen und/oder unveröffentlichten Daten, die aus älteren Untersuchungen stammen, beweist ein weitaus früheres Vorhandensein des Leindotters, nämlich schon ab der Spätbronzezeit und Hallstatt C. Diese Präsenz steigert sich bis zum Übergang zwischen den zwei Eisenzeiten (Abbildung 1 [Fig.1]). Während der Latènezeit gehen die Nachweise dann zurück und für die gallo-römische Epoche (die hier nicht behandelt wird) liegen nur noch eine Handvoll Nachweise vor.

Ein großes Gebiet im Nordosten Frankreichs erscheint wie das privilegierte Zentrum des Leindotters, während er im Süden eher selten vorkommt. Dass die Karte auch im Westen Frankreichs keine Verbreitung des Leindotters anzeigt, hängt vor allem mit dem Mangel an karpologischen Studien in diesem Gebiet zusammen.

Die Schwierigkeiten bei der karpologischen Bestimmung

Um die Kultivierung des Leindotters zu beweisen, müssen zwei Schwierigkeiten überwunden werden. Zuallererst muss die Kulturpflanze der Gattung Camelina aus mehreren Arten und Unterarten, deren Samen eine sehr ähnliche Morphologie aufweisen, identifiziert werden. Dann muss man ihren Status bestimmten können, da selbst die Kulturpflanze in Getreide- oder Flachsfeldern als Adventivpflanze (Adventivpflanze sind solche, die sich an einem nicht ihrem Ursprungsgebiet entsprechendem Ort durch etablieren konnten) vorkommen kann.

Taxonomische Bestimmung

Der Leindotter ist eine einjährige, krautige Pflanze, die eine Höhe von maximal 80 Zentimetern erreicht. Auf seinem aufrechten Stängel trägt er kleine gelbe oder weiße Blüten, die birnenförmige oder Früchte in Form eines umgedrehten Eis [obovoid] hervorbringen, die Schötchen genannt werden (Figur 2, 3). Letztere enthalten etwa 15 kleine längliche Samen, deren Farbe von Goldgelb (daher auch sein Name im Englischen gold of pleasure) bis rötlich Braun variiert (Figur 4). Eine stark vorspringende Keimwurzel und eine Epidermis, die von kleinen, stumpfen Papillen überzogen ist, kennzeichnen die Samen und helfen bei der Erkennung der Gattung Camelina. Zur Bestimmung der Art oder Unterart müssen jedoch morphometrische Kriterien miteinbezogen werden, da sich die Morphologie der Samen der verschiedenen Taxa sehr ähnlich ist.

Artspezifische Vielfalt und Differenzierungskriterien

Die Pflanzenführer sind wenig hilfreich, wenn es um die genaue Samengröße der verschiedenen Leindotterarten geht. Manchmal geben sie die Maße der üblichen Arten an, aber nie die aller Arten. Die Atlanten zur karpologischen Bestimmung sind diesbezüglich manchmal etwas eindeutiger, sie gehen jedoch selten bis zur Unterart und stimmen auch nicht immer miteinander überein. Zum Beispiel der von Schoch et al. (1988) handelt einzig und allein von der Kulturpflanze und gibt bezüglich der Länge des Samenkorns Maße an, die sich von denen Berggrens (1981) unterscheiden, und zwar jeweils um 1,6 – 2,2mm und 1,5 bis 2mm.

Um präzisere und vollständigere Angaben über die verschiedenen Arten des Leindotters und der sie unterscheidenden Kriterien zu erhalten, scheint die Arbeit von Zbigniew Mirek besser geeignet zu sein (Mirek 1981). Dieser polnische Botaniker hat die Taxonomie und die Verbreitung des Leindotters in Polen und in Spanien studiert. Seinen Erkenntnissen nach, kann man acht Arten der Gattung Camelina unterscheiden. Vier davon (anomala, lasiocarpa, hispida, laxa) beschränken sich auf die iranisch-anatolische Region. Eine fünfte, rumelica, findet sich einzig und allein im Südosten Europas (und auch im Südosten Frankreichs) sowie in Zentralasien, Mittelasien und im südlichen Vorderasien. Die drei anderen, microcarpa, sativa und alyssum, sind in Europa und in Asien weit verbreitet.

Z. Mirek hat 5000 Exemplare dieser drei letzten Arten untersucht, die aus botanischen Gärten in Polen und Europa stammen (in Frankreich aus Bordeaux, Villeurbanne, Montpellier und Paris). Er hat 37 morphologische Merkmale der verschiedenen Pflanzenbestandteile gemessen. Hierbei ist er zu dem Ergebnis gekommen, dass zwei Merkmale, die Länge der Samen und die Dicke der Schötchen, jeweils ausreichten, um die verschiedenen Taxa zu unterscheiden, weil sie beide auf die gleiche Weise mit der Mehrheit der anderen Merkmale in Korrelation stehen und weil beide die Gesamtheit des untersuchten Materials auf gleiche Weise in zwei Gruppen teilten:

- Eine Gruppe, die er microspermae nannte und welche die Arten mit kleinen Samenkörnern umfasst:

(0,9) 1,0 - 1,4 (1,5) mm.

- Camelina microcarpa Andrz. (syn: C. sativa (L.) Crantz subsp. microcarpa)

- Eine Gruppe, macrospermae genannt, welche die Arten mit „dicken“ Samenkörnern umfasst:

(1,5) 1,6 – 2,8 (2,9) mm.

- Camelina sativa (L.) Crantz: 1,5 - 2,1 mm

- Camelina alyssum (Mill.) Thell: 2,1 - 2,9 mm

Die Grenze zwischen diesen beiden Gruppen grenzt zudem zwei Gruppen voneinander ab, die starke Unfruchtbarkeits-Barrieren [de fortesbarrières de stérilité] besitzen (zwischen microcarpa und sativa, während sativa und alyssum sich leicht kreuzen) und von denen eine Gruppe Arten umfasst, die auf natürliche Weise gewachsen sind (microspermae), während die andere Gruppe nur Arten anthropogenetischer Herkunft zählt (macrospermae).

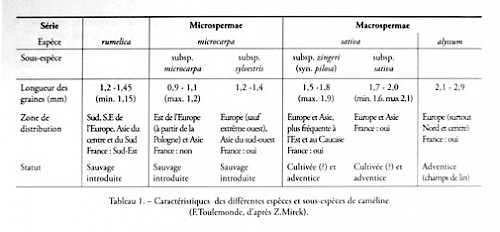

Die zwei Gruppen sind weiter unterteilt in Unterarten, deren Merkmale in Tabelle 1 festgehalten sind. Tabelle 1 verzeichnet nur das Merkmal Samenkornlänge, weil die karpologischen Überbleibsel im trockenen Milieu nur sehr selten Schötchen enthalten.

Tabelle 1 enthält ebenfalls Angaben bezüglich der Verbreitung jedes Taxons und ihres ökologischen Status. Die Art rumelica, die im Südosten Frankreichs vorkommt, ist ebenfalls in der Tabelle verzeichnet. Damit steht ein Schlüssel zur Identifizierung der Samenkornlänge zur Verfügung. Durch ihn sollte die Kulturpflanze (sativa) von den Wildpflanzen (rumelica, microcarpa) oder den Adventivpflanzen anthropogener Herkunft (alyssum) unterschieden werden können.

Anwendung der Kriterien auf archäologische Samenfunde

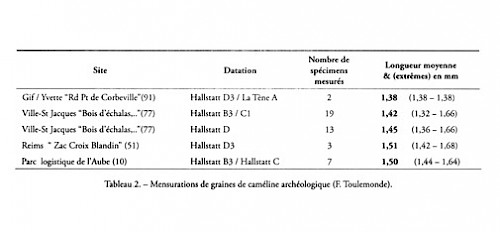

Verkohlte, archäologische Fundstücke von Leindottersamen, die in mehreren nördlichen Ausgrabungsstätten gefunden wurden², wurden mit Hilfe eines auf eine binokulare Lupe montierten Mikrometers gemessen. Es wurden nur ganze Exemplare berücksichtigt, bei denen die Epidermis noch vorhanden war. Die Überprüfung dieser verschiedenen Messungen (Tabelle 2) und ihr Vergleich mit dem Identifizierungsschlüssel (Tabelle 1) lassen es nicht wirklich zu, zwischen microcarpa und sativa zu unterscheiden (rumelica wurde nicht berücksichtigt, weil sie in Nordfrankreich nicht vorkommt). Die Zahlen scheinen sich mehr im unteren Bereich der Bandbreite von sativa zu bewegen, aber die Ungewissheit rührt daher, dass man nicht weiß, welchen genauen Effekt die Verkohlung ["carbonisation"] auf die Länge der Samenkörner des Leindotters hatte.

Verkohlungs-Versuche an Leindottersamen von heute

Für eine präzisere Bestimmung wurden Verkohlungs-Versuche an drei Arten vorgenommen, die in dem betroffenen Gebiet vorkommen, und zwar zu unterschiedlichen Temperaturen und zu unterschiedlicher Zeitdauer. Pro Art wurden mehrere Samensätze in einem Muffelofen verkohlt. Die Sätze bestanden aus 20 Exemplaren der Art sativa und 10 Exemplaren der Arten alyssum und microcarpa, der Mengenunterschied beruht auf der unterschiedlichen Verfügbarkeit des botanischen Materials. Die Samenkörner der Arten alyssum und microcarpa stammen aus botanischen Gärten (jeweils aus Nancy und aus Göttingen) und die der Art sativa aus dem Betrieb der biologischen Landwirtschaft (aus den Ölmühlen von Ormes-et-Ville im Departement Meurthe-et-Moselle). Jeder Satz Samen wurde im Abstand von 50°C einer anderen Temperatur zwischen 200°C und 400°C ausgesetzt, unter sauerstoffreduzierter Atmosphäre und in einem Zeitintervall von 1 Stunde bis 3 Stunden (wenn der Zustand der Samen es zuließ, soweit zu gehen). Die Länge der Samenkörner eines jeden Satzes wurde vor der Verkohlung und nach jedem Intervall von 1 Stunde gemessen.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen

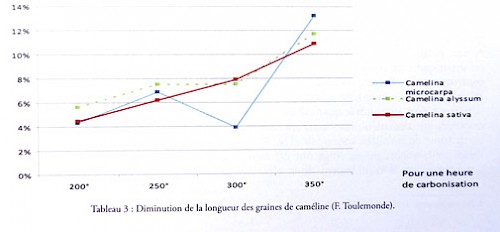

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Verkohlung für alle Leindotterarten quasi systematisch eine Verkürzung der Samenkornlänge zur Folge hatte. Diese Verkürzung stellt einen Effekt dar, der vielmehr mit der Temperatur als mit der Zeit in Zusammenhang steht. Nach der ersten Stunde fällt er sehr stark aus und wird in der Folge dann viel schwächer. Die Verkürzung tritt in der eingeschränkten Bandbreite auf, in der die Verkohlung möglich ist (200/350°C) und betrifft im Durchschnitt 4,3 bis 13,2% der Samenkornlänge (Tabelle 3).

Das geringere Eingehen von microcarpa bei einer Temperatur von 300°C im Gegensatz zu einer Temperatur bei 250°C ist schwer zu erklären und müsste durch eine neue Versuchsreihe überprüft werden. Außer Frage stehen jedoch die Schlussfolgerungen, die eine allgemeine Verkürzung der Samenkornlänge durch Verkohlung bestätigen. Diese Ergebnisse stützen die Einordnung der archäologischen Samenfundstücke zur Art sativa. In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Unterarten sativa und zingeri stark überlappen und dass nur relativ wenige karpologische Exemplare untersucht wurden, wäre es heikel, hier in der Bestimmung weiter zu gehen.

Ökologische Bestimmung

Die Identifizierung der domestizierten Art reicht nicht aus, um ihren tatsächlichen Anbau in einem Gebiet festzustellen, weil sie dort auch als Adventivpflanze wachsen kann, sei es durch Migration oder dass sie von mehr oder weniger verwandten Kulturpflanzen abstammt. Der Kontext lässt also Spielraum für Interpretationen.

Die im feuchten Milieu gefundenen Mengen, wie die in den Pfahlbausiedlungen der Alpenseen3 etwa, erlauben es, überzeugende Hypothesen ab der Spätbronzezeit anzustellen. Im trockenen Milieu, wo die Verkohlung in dieser Zeit quasi die einzige Art der Versteinerung darstellt, beschränken sich die Funde oft auf vereinzelte Samen, die im Detritus der zweiten Schicht ["comblement secondaire"]4 von Gräben oder Silos gefunden wurden. Deshalb zögert ein Karpologe oft, bei den Nachweisen, die vor der Zeit ihrer Intensivierung liegen (Hallstatt D/ frühe Latènezeit), von einer Kultivierung zu sprechen. Einige Elemente hingegen laufen auf eine solche Hypothese hinaus.

Einige Argumente, die für eine vorzeitige Kultivierung sprechen

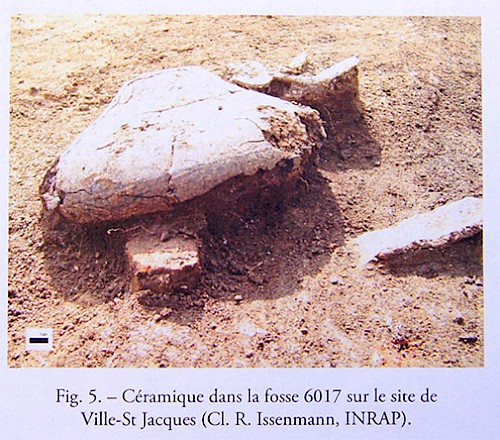

In der Ausgrabungsstätte von Ville-St-Jacques « Le Fond des Vallées/ Le Bois d’Echalas »5 (Departement Seine-et-Marne), auf der das INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) unter Leitung von Régis Issenmann 2007-2008 Ausgrabungen vorgenommen hat, wurde ein kleiner, fast monotypischer Satz Leindotter (150 Individuen) in der zweiten Schicht des Grabens 6017 gefunden. Diese Struktur des Ausgrabungsabschnitts ist Teil einer kleinen offenen Wohnstätte, die nach der Analyse der Keramik auf Hallstatt B3/ C1 datiert wird und einen [Korn-]Speicher und fünf andere Gräben enthält. Wichtigere Anlagen/Einrichtungen aus der mittleren und vor allem der späten Hallstattzeit führen dann diese Wohnstätte aus der Hallstattzeit B3/C1 fort (Issenmann 2009).

Der Graben 6017 hat eine ovale Form, eine Länge von 2,50m, eine Breite von 2,25m und eine Tiefe von 0,55m. Sein Inhalt besteht aus Detritus, genau wie der zeitgenössischer Ausgrabungsabschnitte. Er enthält stark aschige und geschwärzte Ablagerungen, Fauna [tierische Reste], gerötete Erde, eine große Anzahl Keramikscherben sowie ein ganzes Gefäß, das umgedreht und mit seiner Oberseite [Öffnung] auf der Erdschicht liegt (Figur 5).

Zwei Proben von sechs Litern wurden entnommen, von denen eine die Erdschicht der gefundenen Keramik enthält und die andere ein zusätzliches Teil der stratigraphischen Einheit 1, genau unterhalb des Gefäßes. Die Dichte karpologischer Überreste beläuft sich jeweils auf 34 und 19 Überreste pro Liter und besteht wesentlich aus Leindottersamen. Ein Zusammenhang zwischen Samenkörnern und Gefäß ist naheliegend, zumal die Dichte [der Samen] in dem Behältnis viel höher ist als außerhalb. Dies ist jedoch nicht ganz eindeutig und klar, weil es sich bei dem Gefäß um eine Präsentationsschale aus sehr dünnem Material handelt. Ihr Gebrauch ist auf Grund ihrer schwachen Hitzebeständigkeit nicht dazu vorgesehen, sie über Feuer zu halten und sie zeigt auch keinerlei Spuren einer solchen Benutzung auf. Nichtsdestotrotz könnte sie in einem Zwischenschritt bei einer Zubereitung/Herstellung auf Leindotterbasis zwischen Feuer und Endprodukt benutzt worden sein. Jedoch ist auch die Hypothese möglich, dass das Gefäß auf den Müll geworfen wurde, nach dem Leindotter dort weggeworfen wurde.

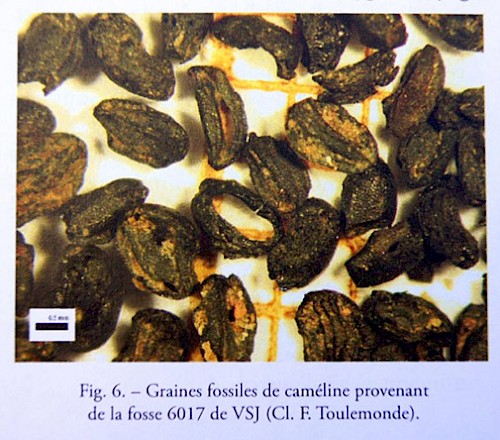

Wie dem auch sei, der karpologische Satz an sich ist interessant. Er enthält nämlich 83% Leindottersamen, neben einigen Getreiden und Adventivpflanzen. Die Leindotter-Überreste sind stark fragmentär, nur 18% der Samenkörner sind vollständig erhalten (Figur 6). Dieser Prozentsatz ist ungewöhnlich: die Versuche, die wir durchgeführt haben, bestätigen die des schwedischen Wissenschaftlers Stefan Gustafsson (2000) und zeigen, dass die Samenkörner des Leindotters sich während der Verkohlung nur sehr wenig zerlegen.

Sie blähen sich auf, öffnen sich, geben Öl ab, bleiben aber als Ganzes erhalten.

Auch die vereinzelten Funde bestehen größtenteils aus ganzen Samenkörnern, bei denen manchmal die Epidermis fehlt, ja die sogar lückenhaft sind, aber doch sehr selten zerstückelt oder zerbröckelt. Die taphonomischen Prozesse bleiben einer der wichtigsten Faktoren bei der Fragmentierung, auch wenn diese andere Hintergründe haben kann und aus einer Verarbeitung vor der Verkohlung resultieren kann, wie zum Beispiel der Zerkleinerung.

Eine Zerkleinerung der Samenkörner ist für die Ölgewinnung in der Tat notwendig, um das ölhaltige Mark [Pulpa] aus der Samenhülse zu schälen, egal ob das Öl durch Kaltpressen oder durch Extraktion gewonnen wird. Außer zur Ölgewinnung dient die Zerkleinerung der Samenkörner auch dazu, sie zu Pulver zu zermahlen, um sie als Würzmittel zu gebrauchen. Dieser Vorgang, den wir an einem experimentellen Mühlstein testen konnten, lässt sich ohne weiteres realisieren und produziert ähnliche Fragmente wie die, die in Ville-St-Jacques gefunden wurden. Auch wenn man auf Grund dieser Tests noch keine definitiven Schlussfolgerungen ziehen kann, so zeigen sie dennoch, dass Interpretationen im Zusammenhang mit der Nutzung des Leindotters plausibel sind, zumal die Pflanze auch noch für Hallstatt D an diesem Ort zu finden war, zwar in geringerer Menge, aber dafür auf regemäßige Weise.

Diese wenigen, kontextabhängigen Faktoren reichen alleine natürlich nicht aus, um die Kultivierung des Leindotters zu beweisen, aber sie verstärken die Hypothese. Sie gesellen sich zu den Argumenten, die weiter oben entwickelt wurden, nämlich die ziemlich beachtliche und immer noch wachsende Anzahl von erfassten Funden ab der Spätbronzezeit und dem Übergang zur Hallstattzeit. In der Champagne und etwas weiter westlich, im Departement Seine-et-Marne, in Regionen, für die erst wenige karpologische Analysen für die Anfänge der Frühgeschichte (Bronzezeit und Hallstatt) vorliegen, scheint praktisch jede neue Ausgrabungsstätte einige Exemplare dieser Ölpflanze hervorzubringen. Es ist möglich, dass ihre Kultivierung in manchen Gebieten früher begonnen hat als anderswo. Die charakteristischen Merkmale des Leindotters und seine Tauglichkeit für bestimmte beschwerliche Milieus können hierfür Erklärungsfaktoren sein.

Der Nutzen einer Kultivierung des Leindotters in der Frühgeschichte

In dem systematischen und universellen Landwirtschaftslexikon, das 1823 auf Grundlage der Schriften von Abt François Rozier (1734-1793) wieder neu herausgegeben wurde, wird auf Grund seiner zahlreichen, positiven Eigenschaften eine Lobrede auf den Leindotter gehalten. Die erste, die zitiert wird, ist seine sehr kurze Vegetationsperiode (85 bis 100 Tage), durch die er auch [in Mischkultur] inmitten anderer Kulturpflanzen wachsen kann oder solche Pflanzen ersetzen kann, die während des Winters oder des Frühlingsanfangs eingegangen sind, wie der frühzeitiger ausgesäte Flachs und der Mohn oder gar bestimmte Getreidearten.

Obwohl der Leindotter natürlich in guter Erde besser gedeiht, kann er auf Grund seiner relativen Anspruchslosigkeit auch in kargen oder kalkhaltigen, flachgründigen Böden wachsen, was für die meisten Ölpflanzen nicht in Frage kommt. Der Schlafmohn zum Beispiel besitzt schwach ausgeprägte Wurzeln und benötigt fruchtbare Erde, in der er sofort verfügbare Nährstoffe finden kann.

Der Leindotter ist tolerant gegenüber Trockenheit: sobald er seine maximale Höhe erreicht hat, kann er ohne Wasser auskommen und Sommer ohne Regen überstehen. Er ist sehr pflegeleicht, außer wenn es um das Ausdünnen/ Verziehen von Setzlingen nach ihrem Aufkeimen geht.

Dem Leindotter machen im Gegensatz zum Flachs Regenströme nichts aus, weil seine aufrechten Stängel dem Wind standhalten. Er wird auch nur wenig von Insekten oder Krankheiten befallen, eine Eigenschaft, die sonst eher selten anzutreffen ist.

Alles an der Pflanze ist nutzbar: die Samenkörner geben Öl, die Stängel dienen als Stroh um Häuser abzudecken oder um Besen herzustellen und die anderen Überreste des Leindotters können zum Viehfutter gegeben werden oder als Dünger benutzt werden. Man könnte selbst aus den Stängeln Fasern gewinnen, wenn es „in dieser Hinsicht nicht genügend andere, bessere Pflanzen“ gäbe, wie Abt Rozier (1821-23) schreibt. Das Öl eignet sich bestens als Lampenöl aber auch als Speiseöl: dank seiner hohen Anzahl an Antioxidantien, wird es nicht so schnell ranzig, ganz im Gegensatz zum Leinöl, das sehr schnell ranzig wird.

Die heutigen Landwirte vervollständigen diese Liste positiver Eigenschaften um ein paar weitere Vorzüge, die auf dem Feld beobachtet wurden: der Leindotter wird nur wenig von Unkraut überwuchert, weil seine Wurzeln sich so ausbreiten, dass sie das Wachstum von unerwünschtem Kraut im Keim ersticken. Die aufrechten Stängel des Leindotters werden manchmal als Stütze für Kletterpflanzen, wie beispielsweise der Ackerbohne, benutzt (M. Bollot, comm. pers.).

Ob so vieler positiver Eigenschaften, wundert sich Abt Rozier, genau wie sein Zeitgenosse Antoine Parmentier, dass der Anbau des Leindotters im 18. Jahrhundert im Allgemeinen nicht weiter verbreitet war. Vielleicht ist der Leindotter zu dieser Zeit ein Opfer der großen Vielfalt an verfügbaren und kultivierten Ölpflanzen (Raps, Ölrübsen, Nussfrüchte [Walnuss], Olive, Schlafmohn, Hanf, Senfe, Flachs…), die von ausgesprochenem Geschmack und Geruch sind und alles in Allem einen ganz durchschnittlichen Ertrag bringen. In den Anfängen der Frühgeschichte gibt es erst wenig kultivierte Ölpflanzen, wenn man den karpologischen Funden Glauben schenken will. Außer dem Leindotter kennt man in Nordfrankreich in erster Linie noch den Mohn und den Flachs, deren genaue Nutzung kaum erfasst ist: ob als Öl, Psychopharmakon, Faserpflanze… Die Auswahlkriterien könnten sich verändert haben. Ein durchschnittlicher Ertrag zählt also vielleicht weniger als eine sichere Ernte oder ein geringerer Bedarf an Arbeitskräften. Die geringen Ansprüche des Leindotters an Boden- und Klimabedingungen waren sicherlich nicht ganz unbedeutend bei seinem Anbau in bestimmten Gebieten wie beispielsweise der Champagne mit ihren kreidehaltigen Böden. Die Einflüsse des kontinentalen Klimas führen dort oft zu spätem Frost, ein Phänomen, das sich wahrscheinlich während der zwei Klimawandel verstärkt hat, die die Spätbronzezeit einrahmen und während der gesamten Hallstattzeit andauerten (Magny et al. 2007). Diese Region verfügt größtenteils über dünne, flachgründige Böden, die sich direkt auf Kreidegestein gebildet haben und die man Rendzina nennt. Da sie sich leicht bearbeiten lassen, sind sie optimal für die frühgeschichtliche Landwirtschaft, die noch nicht über effizientes Arbeitsgerät für schwere Böden verfügt. Diese Böden sind jedoch mineralienarm und weisen eine im Gegensatz zu Humus- oder Schlufferde schwache Fruchtbarkeit auf (Garnotel 1985). Vor einem solchen Hintergrund bietet der Leindotter klare Vorteile. Auf Grund seines kurzen Vegetationszyklus kann er spät in der Saison ausgesät werden wenn der Frost vorüber ist. Als robuste und anspruchslose Pflanze, kann sich der Leindotter an wechselnde Klima- sowie Bodenbedingungen anpassen, die anderen Pflanzen nicht gereichen würden.

Resümee:

Der Leindotter ist die am häufigsten und schon für das Ende der Bronzezeit und Hallstatt C [HaC] in einem großen Gebiet im Nordosten Frankreichs nachgewiesene Ölpflanze. Auch wenn sein Anbau anscheinend erst am Ende der Hallstattzeit allgemein eingeführt wurde, ist es wahrscheinlich, dass die Kultivierung des Leindotters in manchen Regionen auch schon früher begann. Seine positiven Eigenschaften und die seines Öls können seine Verbreitung erklären, besonders in den Regionen, in denen die Klima- und Bodenbedingungen sich weniger gut für anspruchsvollere Ölpflanzen eignen. Sein Schwinden in Gallien ab der Latènezeit und seine beinah völlige Abwesenheit in der gallo-römischen Epoche (die nicht in ganz Europa verbreitet war) könnte in Verbindung stehen mit dem Auftauchen einer anderen Ölpflanzenart in Nordfrankreich, dem Walnussbaum (Zech-Matterne et al. 2009).

1 http://www.enerzine.com/6/6863/+japan-airlines-teste-une-biocarburant-issu-de-cameline+.html

2 Diese Angaben sind Teil einer laufenden Forschung im Rahmen einer Doktorarbeit über Pflanzenwirtschaft und landwirtschaftliche Praktiken in der Champagne und im Osten der Ile-de-France während der Frühgeschichte.

3 Anm. d. Übersetzerin.: Vgl. zur Information: http://www.whop.ch/index.php/de/die-pfahlbauten (und hier auch die frz. Sprachfassung der Website)

4 Anm. d. Übersetzerin: mit comblement secondaire scheint mir die zweite Schicht/Füllung eines Grabens bei archäologischen Grabungen gemeint zu sein… (Begriff aus der Schichtgrabung/ Stratigrafischen Grabung)

5 Anm. d. Übersetz.: dies scheinen bestimmte, sogenannte Orte in der Kommune Ville-Saint-Jacques zu sein; Orte, die einen Flurnamen tragen (des lieux-dits de Ville-Saint-Jacques)